知っておいた方が良い自分の特性3選|就活で活かせる「自分の行動スタイル」

こんにちは。能力開発部で検定や教育制度を開発をしている林 稔明(りんりん)です! 日々、能力開発について研究し、様々な施策を実行、発信している立場から新卒就活生に向けて情報を発信していきたいと思います。

自分の行動スタイルとは

今回のブログでは、「自分の行動スタイル」というテーマでお話してみたいと思います。

就活では「自分の強みは何か?」と考えることが多いですが、それを表面的な「コミュニケーション力がある」「リーダーシップがある」といった言葉だけでまとめてしまうと、具体的にどんな仕事や環境が合っているのかが見えにくくなってしまいます。

そこで今回は、「自分の働き方のスタイルを知る」 という視点から、就活生が知っておくと役立つ3つの特性を紹介します。これを理解しておけば、自己分析や面接での受け答えにも活かせ、更には中長期的なキャリアを考えることもできると考えています。

1.「決断が得意」か「合理的な判断が得意」か

ケンブリッジ大学のバーバラ・サハキアン教授の研究によると、人は一日3万5000回もの回数で、何かしら決断をしていると考えられています。

私たちは、言語、食事、交通といった事柄だけでも、1日で平均2万回以上も選択をしており、これに、歩く、座るといった、身体をどのように動かすかについての決断や、会社や自宅で行なっている決断まで全て含めると、3万5000回に及ぶそうです。

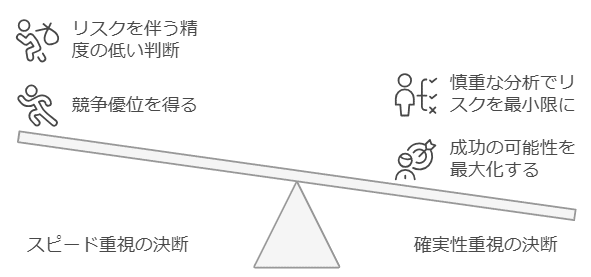

仕事においても判断を迫られる回数は多くあります。それはミーティングに参加する/しないといった簡単なものから、プロジェクトを大きく動かすという重大なものまでさまざまな判断があります。 その時、あなたは 「多少の不確実性があっても決断するタイプ」 か、それとも 「確実性が高くなるまで合理的に判断するタイプ」 のどちらでしょうか?

① 決断が得意なタイプ(スピード重視)

多少のリスクがあっても、仮説を立てて早めに行動できる。

変化が激しい環境や、新しい挑戦が求められる場面で強みを発揮。

向いている仕事の例:ベンチャー企業、新規事業開発、営業、起業

→ メリット:早く動くことで競争優位を作れる。

→ デメリット:判断の精度が低いとリスクを伴う。

② 合理的な判断が得意なタイプ(確実性重視)

データやファクトを整理し、失敗のリスクを最小限にしてから動く。

慎重な分析が求められる環境で強みを発揮。

向いている仕事の例:コンサルティング、経営企画、研究職、品質管理

→ メリット:論理的に考え、成功確率を最大化できる。

→ デメリット:行動が遅くなるとチャンスを逃すことも。

「自分はどちらのタイプか?」を知ることで、適性のある仕事や企業文化が見えてきそうですね。 ただし、一方の判断の仕方だけで進められる仕事は多くなく、時にはスピード重視での決断を迫られ、時には合理的な判断を迫られます。自分のタイプを理解しながら、もう一方の考え方も身につけられるようにするとよいかもしれませんね。

2.「創造力が得意」か「改善力が得意」か

新しいものを生み出すのが得意なタイプと、既存のものをブラッシュアップするのが得意なタイプでは、適性のある仕事が大きく変わります。どちらの仕事も重要な役割ですし、0→1だから良い、1→10だからダメという訳ではありません。また、生成AIを使うことによって苦手な方を補うことができるようになってきたと考えています。自分の得意な部分は伸ばしつつ、苦手な部分を補う方法を知っておくこともとても重要ですね。

① 創造力が得意なタイプ(0→1を生み出すのが得意)

斬新なアイデアを考えるのが好き。

向いている仕事の例:企画職、マーケティング、デザイン、研究開発

→ メリット:新しい価値を生み出せる。

→ デメリット:アイデアだけで終わると成果につながらない。

② 改善力が得意なタイプ(1→10を伸ばすのが得意)

既存の仕組みを分析し、効率化や品質向上を図るのが得意。

向いている仕事の例:業務改善、経営企画、エンジニア、品質管理

→ メリット:組織の成長に貢献しやすい。

→ デメリット:ゼロから何かを生み出すのは苦手なことが多い。

3.「Why→What型」か「What→Why型」か

あなたは 「まず理由を考えてから動くタイプ」 か、それとも 「とりあえず動いてから理由を考えるタイプ」 か? 個人的には今回紹介する3つのうち、これが1番ポイントになるのかなと感じています。というのも、私自身が「Why→What型」なのですが、仕事を進める上で長所も短所もそれぞれかなり尖っていて、仕事の仕方に大きな影響を与えていると感じているからです。

例えば、経営陣や上長からタスクが振ってきた時に、その内容が作業指示(企画立案、資料の作成など)に留まっていた場合、「なぜそれをやる必要があるのか」が気になってしまい、すぐに着手できないことがあります。その場合、一度ミーティングを設定し、作業の背景(why)の認識合わせをする必要が出てきます。

加えて、時には「やった方がいいことはわかっているが、今一つ実行に移すための根拠に欠ける」場合もあり、この場合はもう最悪です(笑)。実行のための根拠集めから始めないといけないため大きく作業進捗が遅れてしまいます。

しかし、悪いことだけでなく、Whyの部分から詰めることによって、当初しようとしていたWhatよりもより効果的・効率的なWhatを発見することができたり、根拠を集めた結果、そもそもやらなくても良かったね。と費やした時間を無駄にするリスクを押さえることが出来たりします。

① Why→What型(目的重視タイプ)

「なぜそれをやるのか?」が明確でないと動けない。

目的に沿った最適な手法を考え、無駄なく実行できる。

向いている仕事の例:経営企画、コンサルティング、研究開発、戦略系の仕事

→ メリット:長期的な成果を出しやすい。

→ デメリット:考えすぎて動き出しが遅れることがある。

② What→Why型(行動優先タイプ)

まずやってみることで、経験から学ぶ。ただし、失敗が多くなる。

行動のスピードが早く、試行錯誤を繰り返せる。

向いている仕事の例:営業、スタートアップ、新規事業開発、クリエイティブ職

→ メリット:素早い行動でチャンスを掴める。

→ デメリット:目的を見失い、効果の低い行動をしてしまうことがある。

「Why→What型」と「What→Why型」のどちらが得意かを知っておくと、仕事を進める上で障壁となるものがわかるため躓いた時に解決の糸口が掴みやすくなります。

まとめ:自分の特性を知って、就活を有利に進めよう!

就活では、スキルや経験だけでなく、「自分がどんな働き方をするタイプなのか?」 を知ることが重要。

1. 「決断が得意」か「合理的な判断が得意」か(スピード重視か確実性重視か)

2. 「創造力が得意」か「改善力が得意」か(0→1を生むタイプか、1→10を伸ばすタイプか)

3. 「Why→What型」か「What→Why型」か(目的重視か行動優先か)

これらを理解しておけば、自分に合った職種や企業を選ぶヒントになるし、面接でも「自分の強み」を具体的に伝えられる。

就活を成功させるために、まずは「自分の特性」を知ることから始めてみましょう!

※記事内の画像は全て生成AI(napkin.ai、chatGPT)で作成したものです。

🌟あわせて読みたい就活応援シリーズ

✅2/13公開

「就活の面接は嘘つき大会?」—半分本当で半分嘘の理由

✅2/14公開

面接はマッチングの場。目的を知って対策しよう

✅2/15公開

社会人と学生の違いは「能力」ではなく「成果の出し方」と「学び方」

✅2/16公開

フィードバックの受け止め方で成長が決まる!就活と社会で求められる「素直さ」

✅2/17公開

言葉遣いからわかる人間関係とポテンシャル

✅2/20公開

就職活動で考えるべき好き・得意・お金・やりがいのバランス

✅2/20公開

「年収を決めるのはスキルじゃない?」無視できない『成果のレバレッジ』という視点

✅2/21公開

知っておいた方が良い自分の特性3選|就活で活かせる「自分の行動スタイル」 👈今ここ

執筆者プロフィール:林 稔明(りんりん)

新卒で銀行系SIerでシステム運用を経験後、開発系ベンチャーへ転職、開発と運用を経験する事により、品質の重要性を認識し、SHIFTへジョイン。デリバリー部門で案件管理者を経験した後、能力開発部で検定や教育制度の開発に携わる。仕事のモットーは、「全力で楽しみ、残業は0」

お問合せはお気軽に

https://service.shiftinc.jp/contact/

SHIFTについて(コーポレートサイト)

https://www.shiftinc.jp/

SHIFTのサービスについて(サービスサイト)

https://service.shiftinc.jp/

SHIFTの導入事例

https://service.shiftinc.jp/case/

お役立ち資料はこちら

https://service.shiftinc.jp/resources/

SHIFTの採用情報はこちら

https://recruit.shiftinc.jp/career/

PHOTO:UnsplashのKid Circus