社会人と学生の違いは「能力」ではなく「成果の出し方」と「学び方」

はじめに

こんにちは。能力開発部で検定や教育制度を開発をしている林 稔明(りんりん)です!

日々、能力開発について研究し、様々な施策を実行、発信している立場から新卒就活生に向けて情報を発信していきたいと思います。

社会人には特別な能力が求められる?

「社会人になると特別な能力が求められる」と思いがちですが、実は学生と社会人で求められる能力そのものは大きく変わりません。

たとえば、学生時代にグループでプレゼンをした経験がある人も多いでしょう。プレゼンの成功に向けて、役割を分担し、資料を作り、リハーサルを重ねたはずです。そこで培われた能力は、社会に出ても十分役立ちます。

では、何が違うのでしょうか?

それは、「成果の出し方」と「学び方」です。

学生時代は、「努力したプロセス」が評価されることが多いですが、社会人は「成果が出せたかどうか」が問われます。そして、学生時代は「教えてもらう」学びが中心ですが、社会人は「自分で課題を見つけ、必要な知識を取りに行く」ことが求められます。この違いを理解しておくと、社会人としてのスタートダッシュが切りやすくなります。

社会人に求められるのは「成果を出せる再現性」

学生時代は、「頑張ったこと」自体に価値がある場面が多くあります。たとえば、ゼミの発表でたくさん調べて資料を作ったり、部活で一生懸命練習したりすることが評価されます。しかし、社会人になると、「どれだけ頑張ったか」ではなく、「その結果、どんな影響を与えたのか?」が重要になります。

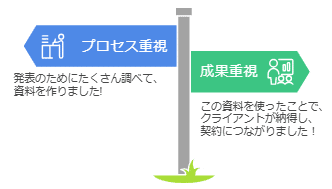

具体的に、次のような違いがあります。

✗ 学生の評価基準:「発表のためにたくさん調べて、資料を作りました!」

◎ 社会人の評価基準:「この資料を使ったことで、クライアントが納得し、契約につながりました!」

✗ 学生の評価基準:「部活で毎日遅くまで練習しました!」

◎ 社会人の評価基準:「自分の提案が採用され、売上が○%向上しました!」

つまり、社会人は「行動の結果として、どんな価値を生み出したのか?」が求められるのです。

この違いを理解しておかないと、「一生懸命やっているのに評価されない…」と悩んでしまうことになります。

社会人は「教えてもらう」から「自分で学ぶ」にシフトする

学生と社会人のもう一つの大きな違いは、「学び方」です。

学生時代は、授業や講義で知識を教えてもらい、それを理解して身につけるスタイルが中心です。しかし、社会に出ると「教えてもらう」機会はぐっと減ります。その代わりに、「自分で課題を見つけ、必要な知識を取りに行く力」 が求められるようになります。

たとえば、仕事をしていると、「上司から指示を受けたけれど、よくわからない…」という場面に遭遇することがあります。ここで、「誰かが詳しく教えてくれるのを待つ」のではなく、自分で調べたり、必要な情報を取りに行ったりすることが大事になります。

この違いを理解しておくと、社会に出たときにスムーズに適応できます。

社会人基準の「成果」と「学び方」を就活で活かすには?

「社会人は『成果を出す力』と『自分で学ぶ力』が求められる」と言われても、ピンとこないかもしれません。でも、実は就活の準備段階からこの考え方を意識することで、周りと差をつけることができます。

では、どうすればいいのか?就活に直結する3つのポイントを紹介します。

① 「内定をゴール」にしない。入社後を見据えて動く

就活では「とにかく内定をもらうこと」が目標になりがちです。しかし、企業側が見ているのは、「この人が入社後に成果を出せるか?」です。そのため、採用担当者は「この人は入社後、主体的に学び、成長できるか?」という視点で学生を評価しています。

たとえば、面接で次のような質問をされたとします。

Q. 学生時代に頑張ったことは何ですか?

このとき、ただ「努力したプロセス」を話すだけでは不十分です。

✗ NG例:「ゼミで発表の担当になったので、たくさん調べてスライドを作り、何度も練習しました。」

◎ OK例:「ゼミで発表の担当になった際、聞き手に伝わることを最優先に考え、情報を取捨選択してスライドを作りました。その結果、教授から『要点がわかりやすい』と評価され、ゼミの成績向上にもつながりました。」

どちらも同じ経験ですが、後者のほうが「成果を意識して行動できる人材」だと伝わりやすくなります。就活では、「頑張ったこと」ではなく「その結果、どんな価値を生み出せたか?」を伝える意識が大切です。

② 企業研究は「情報を集める」だけでなく「仮説を立てる」

企業研究をするとき、多くの学生は「企業の公式サイトを見る」「業界の動向を調べる」といった情報収集を行います。でも、社会人に求められるのは「情報を集める力」だけではなく、「その情報をもとに自分なりの仮説を立てる力」です。

たとえば、ある企業の事業内容を調べたとします。

✗ 情報収集だけで終わる例:「この企業は○○というサービスを提供しているのか。ふむふむ。」

◎ 仮説を立てる例:「この企業のサービスは○○だけど、最近の業界の流れを考えると△△に力を入れようとしているのでは?面接で『今後、△△の分野にどのように取り組んでいく予定ですか?』と聞いてみよう。」

このように、自分なりの仮説を持って企業研究を進めると、面接での質問の質が上がり、企業側にも「この人は主体的に考えられるな」と評価されやすくなります。

③ 「教えてもらう」から「自分で取りに行く」に切り替える

就活では、説明会やOB・OG訪問など、企業について知る機会がたくさんあります。でも、ただ話を聞くだけでは、他の就活生と差をつけることはできません。

たとえば、OB・OG訪問をするときに、次のような違いが出ます。

✗ 受け身な質問:「この会社ではどんな仕事をしますか?」

◎ 主体的な質問:「この会社の○○の仕事に興味がありますが、入社1年目の段階でどのような成長を求められますか?」

企業の説明会も、ただ座って話を聞くだけで終わらせるのではなく、

事前にその企業の課題を考えてみる

他の企業と比較して、違いを意識しながら聞く

「この会社で自分がどう貢献できるか?」を考えながら情報を集める

といった工夫をすると、より深い理解につながります。

また、自己分析も「誰かに添削してもらう」だけでなく、実際に働いている社会人に話を聞いて、自分の考えをアップデートすることが大切です。

まとめ:社会人基準の「成果」と「学び方」を就活で実践しよう!

学生と社会人の違いは、「求められる能力」ではなく、「成果の出し方」と「学び方」にあります。

就活の段階から、

「頑張ったこと」ではなく、「その結果、何を生み出せたか?」を意識する

企業研究では、「情報を集める」だけでなく、「自分なりの仮説を立てる」

OB・OG訪問や説明会では、「受け身」ではなく「自分から情報を取りに行く」

といった姿勢を意識するだけで、他の就活生と大きく差をつけることができます。

「社会人になってから頑張ろう」ではなく、「今から社会人基準の動き方を意識する」。この習慣が、就活の成功だけでなく、社会に出てからの成長にもつながります。

※記事内の画像は全て生成AI(napkin.ai、chatGPT)で作成したものです。

🌟あわせて読みたい就活応援シリーズ

✅2/13公開

「就活の面接は嘘つき大会?」—半分本当で半分嘘の理由

✅2/14公開

面接はマッチングの場。目的を知って対策しよう

✅2/15公開

社会人と学生の違いは「能力」ではなく「成果の出し方」と「学び方」👈今ここ!

✅2/16公開

フィードバックの受け止め方で成長が決まる!就活と社会で求められる「素直さ」

✅2/17公開

言葉遣いからわかる人間関係とポテンシャル

執筆者プロフィール:林 稔明(りんりん)

新卒で銀行系SIerでシステム運用を経験後、開発系ベンチャーへ転職、開発と運用を経験する事により、品質の重要性を認識し、SHIFTへジョイン。デリバリー部門で案件管理者を経験した後、能力開発部で検定や教育制度の開発に携わる。仕事のモットーは、「全力で楽しみ、残業は0」

🌟おすすめマガジン

✅SHIFTへのお問合せはお気軽に

SHIFTについて(コーポレートサイト)

SHIFTのサービスについて(サービスサイト)

SHIFTの導入事例

お役立ち資料はこちら

🌟SHIFTの採用情報はこちら

PHOTO:UnsplashのKelly Sikkema