なぜユーザーの声はゲーム運営に届かないのか?

はじめに

こんにちは。現在はSHIFTで運用中のゲームにて管理担当している立野です。

今回は、ユーザーとゲーム運営側との溝について私が感じていことを本文で解説したいと思います。本記事で多少でも溝が埋まれば良いと思っております。

まずこれは私の例ですが、事例のひとつをご紹介いたします。

なお、「運営」はゲーム運営中の開発側を指し、「ユーザー」はゲームを遊んでくれているプレイヤーを意味します。

あるプレイヤーが、リリース時からプレイしているゲームがあるとします。最初は楽しくプレイしていましたが、リリースから2年、3年と経過。

最近では課金圧も強まり、大好きだった頃のきらめきはもうありません。

それは自分以外も同じく感じているようで、ユーザーアンケートをはじめSNSでも運営側に同様の意見が多く寄せられています。けれど、運営はまるで意見を聞いていないようなアップデートばかり。

どうしてこのような運営側とユーザーとの溝が生まれてしまうのか。

ゲーム開発の背景も含めて解説していければと思います。

忙しい方向けに結論

本記事の内容をまとめて先に記載します。

運営のやりたいことと、ユーザーの求めることの差異がある

運営とユーザーとでは見ている時間

間隔感覚に隔たりがあるゲーム開発の高騰・大規模化による柔軟性の喪失

運営はユーザーの理解と了承のうえで進行していくのが良い

以降は上記のトピックについて記載していきます。

1.運営のやりたいことと、ユーザーの求めることの差異がある

最初に運営とユーザー間に起きる溝を深堀っていきます。

ユーザーが運営やゲームに対し求めていることは何でしょうか?

面白いゲームをプレイしたい。

時間を忘れるほど熱中するイベントがやりたい。

現在のゲームの不満を解消してほしい。

もっとガチャを回せるようにしてほしい。

あくまでも一例ですが、ユーザーの求める大まかな要望かと思います。

それに対し運営が達成すべき目標は何か。

ユーザーが楽しんでもらえるゲームを提供したい。

売上を上げなければならない。

離脱率を下げなければならない。

運営をしていると上記のような内容が主に目標設定されます。

大きく異なるのはビジネスとしての観点が含まれている部分です。

ひとつのゲームタイトルを運用するには多くの人員が割かれます。

開発するのはもちろん、デバッグやプロモーションなどもあります。

さらに昨今のゲームは非常に高品質かつ高い技術力も求められ、

ゲームを運用するというだけでも非常に多くのお金が動きます。

そのため、営利活動としてビジネスの目線は常に必要となります。

ユーザーは自分の面白いゲームを求め、

運営はユーザーとビジネスの両方を満足させるものを作る。

この立場のギャップが運営とユーザー間の差異を生みます。

2.運営とユーザーとでは見ている時間感覚に隔たりがある

運営とユーザーではゲームに向かう立場に差異があることをご紹介しました。もうひとつのギャップとして「時間感覚」のズレがあることも記載します。

ユーザー側はあくまでも現在リリースされているものをプレイしますが、

運営側では半年、1年後を見越して開発・検討をはじめています。

ユーザーは今日リリースされた新イベントの感想を運営に届けます。

一方で運営側は、先々のことを考えてゲームを準備し開発進行しています。

ユーザーのご意見や不満やアイデアは運営に届けられますが、

その時間軸はあくまでも「現在」に対するものです。

それを受け取った運営側は未来の施策として計画中である場合が多いです。

現在の時間軸から発せられたユーザーのご意見や不満を吸い上げ、

改善や修正できる部分は調整ができますが改修できない部分もあります。

また綿密な分析とマーケティングを経て検討・開発された新機能を、

現在のユーザーの意見に左右されて方向転換や改修してしまうことで、

本来達成しようとしていた目標が実現できないリスクもあります。

運営側は現在だけではなく、未来のユーザーにも楽しんでもらうために仕事をし、ユーザーは今のゲームを面白くするために運営へ声を届けます。

お互いに見ている時間軸が異なるので、ユーザーの意見はすぐには反映されにくいといえます。

3.ゲーム開発の高騰・大規模化による柔軟性の喪失

「ユーザーと運営の立場のギャップ」と

「ユーザーと運営の目線のギャップ」から発生する溝を紹介しました。

この溝を埋める方法はないのでしょうか。

相互のギャップを埋めることができれば解消ないしは緩和されますが、

それを難しくしているのが昨今のゲーム開発にかかる費用の増大です。

技術の発展により、現代のゲームは驚くほど進化・高品質化しました。

ボリュームがあり、映像は美しく、ストーリーは魅力的で、バグもない。

それが最低ラインで、いかに高い価値を提供できるかの競い合いになっています。

しかし、ゲーム品質の平均値が上がると、開発に必要な人員は多くなり、人件費が増えていきます。

さらに他の会社と協力すれば開発人員の管理やネットワークも複雑化します。

このような大規模化のすえ、ゲーム開発やその運営はある意味で「社運を左右する一大プロジェクト」にまで膨張しているといえるでしょう。

当然このような一大プロジェクトともなれば意思決定は慎重になります。

KPI分析をはじめ確かな説得力や納得感がないままでは進行はできません。

一大プロジェクトがゆえに、失敗は決して許されないのです。

一方でユーザーがいかに不満を感じ、それを届けたとしても

そこには納得感のある数字もなければ、確かな説得力もありません。

たくさんの検討に時間をかけて練り上げた計画を、ユーザーのあいまいな意見で破綻させてしまうわけにはいかないのです。

仮に、ご意見を分析し説得力をもたせた形で再度計画を練り直したとしても練り直した計画ではすでにリリース日を超過する危険性もあります。

ゲーム開発や運用の費用高騰はユーザーとのギャップを意識させつつも、

それを正せないほど運営体制の硬質化を招いてしまっているのです。

では運営はユーザーの意見を受け止めつつも、未来に喜んでもらえることを信じ、ただ開発を進むしかないのでしょうか。

私はそうではないと考えています。

4.運営はユーザーの理解と了承のうえで進行していくのが良い

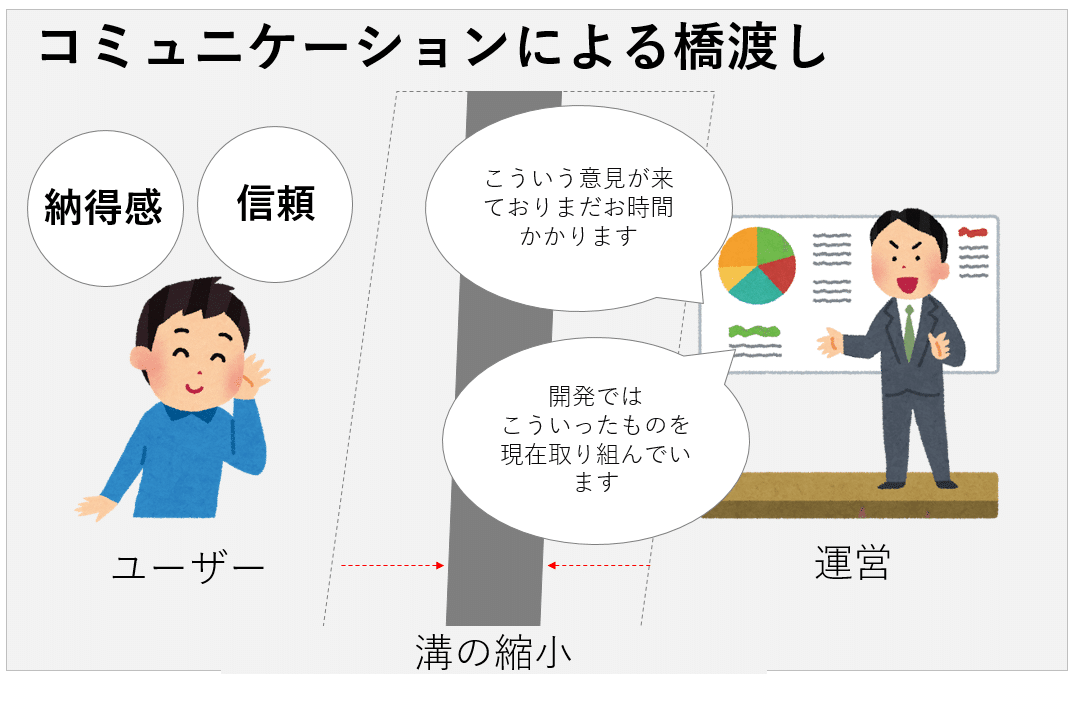

前述の内容で、ユーザーとゲーム運営とのギャップを指摘し、ゲーム業界を取り巻く環境がその溝を埋めにくくしている状況を紹介しました。

もちろん、その対策や手段も多くあるのが現実です。

昨今のゲーム運営では、生放送やゲーム内のお知らせ、SNSなどで今後のゲームの開発計画や、プロデューサーレターなどを出しています。

これらはギャップを埋めることに一定の効果があります。

運営がどういったことを意識して進行しているか。

ユーザーのご意見はどの程度反映されているか。

ギャップがあることを認識するだけでも不満を減らすことができます。

もちろんユーザーに対して公開できる情報には限りがありますし、公開した情報が実現できなくなった場合には、運営へ不信感が募るかもしれません。

情報の取捨選択、校正チェックや、画像の作成など、ただでさえ忙しい状況の開発・運営スタッフの時間を割くくらいであれば、いっそ開発に注力して最高の体験を届けるのが良いような気にもなります。

オンラインゲームの黎明期であれば問題なかったかもしれません。

ユーザーの意見が反映されなかったとしても、他に遊ぶゲームに選択肢が少ないため、意見の反映まで待ってくれていました。

けれど現在は多くの高品質なゲームが開発・運用されており、意見が反映されないゲームは、ユーザーが他のコンテンツに流れてしまいます。

ゲーム開発や運営は一方通行からすでに双方向へと変わっているのです。

このようにユーザーと運営で双方の溝を埋めていくことが、ゲーム開発、そして運営としても非常に大事なフェーズとなっています。

まとめ

今回は、現在のゲーム運営とユーザーとのギャップについて解説しました。

実際の現場ではここで記載されている以上の考慮や、

多くの判断材料があり、難しい決断を求められます。

そのうえでも私自身含め曲げたくないなと思ったのは、

ユーザーが楽しめるものを最大限提供することが大事だということです。

そのうえで利益も出せるような仕組みを作り上げていく。

こういった双方向の思案や検討を行えることがゲーム開発・運営の大変なところであり、この職種でしか得られない貴重でやりがいのある仕事だとも思えます。

執筆者プロフィール:立野 健人

2020年SHIFT入社。入社前はコンシューマータイトルのデバッグからプランナーへ転向。アプリゲームの開発から運営を経験し、現在はソーシャルゲームの運営サポートに従事

✅あわせて読みたい関連マガジン

✅SHIFTへのお問合せはお気軽に

SHIFTについて(コーポレートサイト)

SHIFTのサービスについて(サービスサイト)

SHIFTの導入事例

お役立ち資料はこちら

SHIFTの採用情報はこちら

PHOTO:UnsplashのDim Gunger